Nell’aprile del 1972, Thomas Bernhard scrive al suo editore annunciando un nuovo lavoro, Korrektur, Correzione. Si tratterà di un romanzo veloce, da pubblicare entro la primavera dell’anno successivo, tanto più che Bernhard, come il Konrad de La fornace, dichiara di avere il libro bell’e pronto in testa. Anche l’azione al centro del romanzo si configura come rapida: nell’arco di tre giorni, un austriaco di ritorno in patria dopo anni di assenza avrà occasione di correggere certe impressioni sulla terra natia ereditate dall’infanzia. Deluso, abbandonerà il paese per non tornarvi più. Correzione, dunque,dovrebbe offrire a Bernhard l’occasione per un ritratto impietoso dell’Austria contemporanea, rimpolpando la consueta polemica (vedi Camminare) con l’aggiunta di nomi e cognomi. Il progetto, tuttavia, si complica. Bernhard ripensa la trama, corregge il manoscritto più volte, nel tentativo di risolvere il «complesso problema matematico» posto dal romanzo. Nel frattempo, si barcamena fra tre abitazioni: il casolare contadino a Ohlsdorf, dimora prediletta nonché «carcere del pensiero e della scrittura»; la “Krucka”, un piccolo maso nel distretto di Gmunden; la “Quirchtenhaus”, ai margini del bosco di Ottnang. Tutte e tre le case furono restaurate dallo stesso scrittore, particolare che arricchisce la fitta rete di interrelazioni, analogie e rispecchiamenti che lega la vicenda personale di Bernhard alla sua produzione. La riflessione sull’architettura e l’abitare (così come il numero tre) puntellano tutto Correzione. Il protagonista, Roithamer, è un geniale naturalista che costruisce un gigantesco cono nella foresta del Kobernausserwald. L’austera e sconcertate dimora è pensata per donare una felicità perfetta alla sorella, la quale, però, alla vista della struttura si ammala di un morbo misterioso e muore. Sconvolto dalla perdita, incapace di rielaborare il trauma della propria origine, di scendere a patti con l’opprimente retaggio famigliare, Roithamer si uccide impiccandosi in una radura.

L’esergo autografo del romanzo prelude all’auto-canonizzazione che Bernhard farà di sé stesso in Estinzione, il suo commiato letterario. «Perché un corpo sia stabile è necessario che abbia almeno tre punti d’appoggio che non si trovino in linea retta, così Roithamer». Simmetricamente al principio fisico enunciato, i personaggi principali di Correzione sono tre amici d’infanzia: Roithamer, l’imbalsamatore Höller, e un innominato narratore. Tre anche gli spazi in cui Roithamer oscilla: Cambridge, dove si dedica allo studio e all’insegnamento della genetica; la soffitta di Hõller, in cui ha concepito e sviluppato l’idea del cono; Altensam, il cupo feudo natio, puntualmente liquidato per finanziare il proprio folle progetto. L’ossessione geometrizzante di Bernhard coinvolge anche la struttura del romanzo. Come Perturbamento (e, in seguito, Estinzione), Correzione è diviso in due parti. La prima (intitolata La soffitta di Höller), racconta l’arrivo del narratore e le prime ventiquattr’ore trascorse nella casa del taciturno imbalsamatore, costruita al centro della gola dell’Aurach «contro tutte le regole della ragione e dell’architettura». Stipata degli oggetti di Roithamer, tappezzata delle sue citazioni preferite e dei progetti del cono, la soffitta si configura come una «camera di pensiero». Chi vi entra non può pensare se non il pensiero di Roithamer e «se interrompe questo pensiero impazzisce o muore sull’istante». Il narratore, di recente scampato a una malattia polmonare, già succube di Roithamer quando questi era in vita, si appresta con timore a svolgere il proprio compito, ovvero l’esame e il riordino degli scritti del defunto. Nel mentre, osserva Höller impagliare lugubri uccelli notturni e rievoca episodi del passato di Roithamer (tra questi, il suicidio di un maestro di scuola, il cui cadavere fu scoperto proprio dall’amico). Riportate nel solito stile sparso, ripetitivo e convoluto, queste annotazioni, lungi dal chiarire la psicologia di Roithamer, ne infittiscono il mistero.

Nella seconda parte del libro (Esaminare e riordinare), Bernhard dà voce a Roithamer, riportando per tramite del narratore stralci del saggio A proposito di Altensam e di tutto ciò che è connesso ad Altensam, con particolare riferimento al cono, il testo capitale di Roithamer. L’opera è stata riveduta e corretta dallo studioso fino all’ultimo, passando dalle ottocento pagine iniziali a circa venti cartelle. Come tutti i Geistesmensch bernhardiani, gli “uomini di spirito”, Roithamer ha sete di assoluto. È un inesauribile sezionatore che tende alla totalità del pensiero, perché «senza pensare sempre tutto in un unico istante non esiste pensare». Il guaio, però, è che ogni verità umana è parziale, incompleta, riflette un punto di vista soggettivo, per di più si esprime in un linguaggio che procede per approssimazioni. In viaggio verso Altensam per il funerale della sorella, Roithamer si rende conto che «la realtà è diversa dalla descrizione», che tutto ciò che ha scritto nel suo saggio è falso. Da qui la decisione di distruggere il manoscritto correggendolo. «Quando correggo, distruggo, quando distruggo, anniento». I rimaneggiamenti dell’opera hanno, però, un effetto paradossale, producono un nuovo saggio, completamente diverso dai precedenti. L’errore, conclude Roithamer, può essere cancellato definitivamente solo dalla «vera correzione fondamentale»: il suicidio.

Nel momento in cui scrive la sua opera, Roithamer è già morto. Nella parte finale del testo, quando i pensieri si fanno più frammentati sotto il peso della disperazione che incalza, lo studioso ammette: «la più grande follia […] è stata quella di costruire il cono e di scrivere questo manoscritto su Altensam, e queste due follie, l’una derivata dall’altra ed entrambe con la massima spietatezza, mi hanno ucciso». Il cono distrugge Roithamer e sua sorella, l’unica componente della famiglia che abbia mai amato. Ma cos’è il cono, cosa significa? In un carteggio con l’editore, Bernhard ammise che la figura di Roithamer era modellata su quella di Wittgenstein, che compare, nel romanzo, tra le letture preferite di Roithamer (assieme a Montaigne, Novalis, Hegel, Schopenhauer, Bloch, Dostoevskij e il Valery di Teste, romanzo che Bernhard ammetteva di avere consumato). Genio ossessivo e solitario, erede di una ricchissima famiglia di industriali, teorico di quello scollamento tra linguaggio e mondo sperimentato da Roithamer, Wittgenstein, dopo la pubblicazione del Tractatus, abbandonò la docenza a Cambridge per ritirarsi in una remota regione delle Alpi svizzere, dove intraprese la carriera di insegnante elementare. Frustrato dall’esperienza, accettò l’invito della sorella Margaret a occuparsi della progettazione della sua nuova abitazione nel centro di Vienna. Completata nel 1928 sotto la direzione dell’architetto Paul Engelmann, la Haus Wittgenstein era ispirata a principi di estrema pulizia dei volumi e perfezione formale. Ma era una vera casa? «A me non interessa innalzare un edificio, ma piuttosto vedere in trasparenza dinanzi a me le fondamenta degli edifici possibili». Così Wittgenstein in Pensieri diversi. Anche qui, ricerca dell’assoluto, perfezionismo maniacale (un anno per disegnare le maniglie delle porte, un altro anno per i radiatori), naufragio. Margaret, pur apprezzando l’opera (che, del resto, veniva incontro al suo gusto per le cose grandiose e originali), non vi abiterà mai. Un’altra sorella, Hermine, definì la costruzione «una dimora per gli dèi», inadatta, pertanto, alle creature mortali.

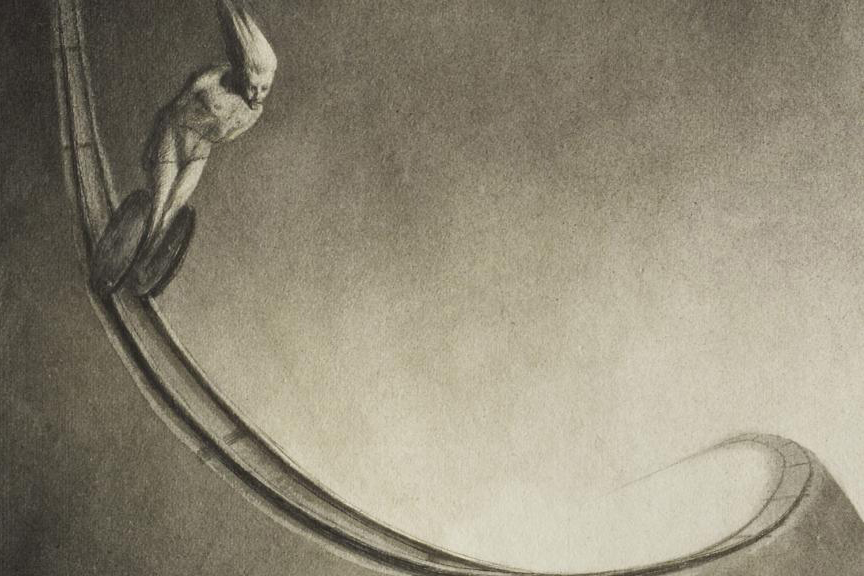

Similmente, alla realizzazione del cono di Roithamer sovrintendono rigorosi principi geometrico-matematici. Costruito nel centro esatto del Kobernausserwald, formalmente ispirato alle architetture immaginifiche di Étienne-Louis Boullée (citato nel romanzo come Boulle), il cono conta tre piani per complessivi ventuno spazi, poi corretti in diciotto, infine in diciassette. Sotto la punta, un unico ambiente per guardare in tutte le direzioni; al piano intermedio, tra gli altri, lo spazio per la meditazione, privo di oggetti e di fonti luminose. Al primo piano, le aree per lo svago; infine, al pianterreno, cinque locali dalla funzione indefinita, che tali dovranno rimanere. Composto di pietra, mattone, vetro e ferro, riscaldato ad energia solare e naturalmente arieggiato, il cono è imbiancato a calce all’interno e all’esterno, ribadendo la continuità fondamentale della struttura («l’interno e l’esterno del cono non sono separabili, esattamente come l’essere interiore e quello esteriore di mia sorella»). L’accesso è possibile attraverso un sentiero che descrive sei serpentine in direzione nord-est e sei serpentine in direzione nord-ovest. Ma poiché l’altezza del cono coincide con l’altezza degli alberi del bosco, è possibile vedere la struttura solo trovandocisi difronte (esattamente come la fornace dell’omonimo romanzo). In Bernhard spesso gli oggetti occupano una posizione liminare tra funzione reale e valore metaforico (ad esempio, il coltello di Amras). Ancorché pensato come abitazione, nella sua forma il cono richiama un’ideale di perfezione classica, come un ente platonico incarnato, trionfo di razionalità nel mezzo della natura, in opposizione al caos e alla brutalità della natura e, soprattutto, ad Altensam, che Roithamer si propone di annientare, la cui eredità vuole estirpare da sé. Il cono, però, allude anche al fallo e all’organo genitale femminile, è una fusione di entrambi, il che riconduce alla sessualità repressa del protagonista, alla natura velatamente incestuosa del suo rapporto con la sorella. Penetrare la natura, violarla, distruggere la sorella per distruggere la madre, che simboleggia tutto ciò che di Altensam gli risulta intollerabile – è forse questo il progetto inconfessabile di Roithamer, il quale realizza il cono in sei anni (tre di progettazione, tre di costruzione) dopo avere a lungo studiato il carattere della sorella, ma comunque, scrive, contro la sua volontà. In una delle prime stesure di Correzione, la sorella di Roithamer aveva per nome Virginia, un chiaro riferimento alla sua natura casta, pura. La donna può essere intesa come un’incarnazione della Grazia, che Roithamer vuole sottrarre all’ambiente ostile di Altensam e custodire nel cono. Il cono, dunque, come rifugio e insieme prigione, secondo la tipica ambivalenza che Bernhard riserva ai suoi edifici.

Contrariamente ad altri uomini di spirito bernhardiani, Roithamer realizza il proprio progetto, anzi entrambi – il cono e il saggio. È, dunque, una versione potenziata del Geistesmensch, un Übergeistesmensch, il quale, però, non conosce esito migliore degli altri. L’hybris dell’intellettuale finisce punita come in una parabola biblica (la torre di Babele). A nessuno è dato di sfidare i limiti del linguaggio, di oltrepassare indenne il «confine ultimo». Per contro, scrive Roithamer, la malattia mortale della sorella non può essere ascritta del tutto al cono: «mia sorella aveva già da sempre la sua malattia mortale, così come ognuno ha già da sempre la sua malattia mortale». Questo senso romantico di predestinazione si scontra con la forza vitale di cui Roithamer non difetta. Rievocando la tragica fine di un cugino, lanciatosi in un crepaccio tenebroso dei Monti Tennen, Roithamer ammette di aver provato anch’egli, sul ciglio del burrone, la tentazione di saltare, ma di essere riuscito, all’ultimo, a sottrarsi al pensiero. Come altri personaggi bernhardiani, Roithamer attua una serie di strategie per differire la catastrofe. Quando sente che i trucchi per distrarsi sono esauriti e la tentazione di farla finita avanza, invoca la sorella affinché lo salvi. E se la sorella non viene, poco male, lo stratagemma è sufficiente a rimpolpargli un po’ di resistenza. Alla cattiva anamnesi di Roithamer contribuisce anche la storia famigliare, un condensato di grettezza, meschinità, sopraffazione, infermità. Oltre al cugino, altri tre zii hanno posto fine ai loro giorni. Tra questi, quello che Roithamer chiama «il mio filosofo», colui il quale «mi aveva insegnato a pensare nel modo più discreto, ma anche duraturo e definitivo», un «essere naturale», cionondimeno schiacciato dall’incapacità di sopportare l’infelicità degli uomini. E che dire degli altri congiunti? La madre e i due fratelli compongono una triade (di nuovo) di volgarità piccoloborghese e sopruso. Perfettamente integrati, anzi portatori dello spirito di Altensam, si contrappongono a Roithamer e alla sorella (i «corpi estranei») e, in parte, al padre. Herr Roithamer ha designato come erede di Altensam il figlio mediano, notoriamente avverso ad Altensam, perché coltivava la speranza che facesse ciò che lui stesso non aveva avuto il coraggio di fare – distruggere Altensam. Una dinamica simile a quella che intrappola Seurau e il figlio in Perturbamento: nel lunghissimo monologo finale, il Fürst paventa la possibilità che l’erede possa annientare i possedimenti di Hochgobernitz, ma lo fa con una passione sospetta, che nasconde il sollievo colpevole di una liberazione più che un’effettiva preoccupazione per le sorti del casato.

Se Roithamer rifiuta Altensam è perché desidera sottrarsi a un mondo che non sente come proprio. È una questione vitale: arrendersi ad Altensam significa morire. Il programma è quasi rivoluzionario: trasformare il mondo ereditato dai genitori, un mondo che «non è preparato per noi», che «vuole aggredirci e distruggerci», correggerlo secondo le proprie inclinazioni, «in modo da poter dire, dopo qualche tempo, viviamo nel nostro mondo, non in quello che ci è dato». Nel perseguire questo progetto, Roithamer commette l’errore della dismisura. Non comprende che è possibile scendere a patti con Altensam, muove per la sua distruzione, e nel farlo annichilisce sé stesso e la sorella. In entrambi c’è qualcosa di Altensam, un quid insopprimibile, al quale, del resto Roithamer per primo non sembra volere o potere rinunciare. Pur provando un rancore invincibile per la madre, descritta come una strega dei fratelli Grimm, Roithamer seguita a ritornare ad Altensam (assecondando l’inclinazione familiare al sadismo e al masochismo). Quando se ne allontana, è perché in questo modo può pensarla secondo una migliore prospettiva. Junghianamente, Roithamer tenta di portare a compimento un processo di individuazione incominciato in tenera età, quando mostrò le prime inclinazioni intellettuali subito castrate dalla madre, che gli impediva l’accesso ai libri. Il tentativo si conclude tragicamente, eppure qua e là si è affacciata la possibilità di una salvezza. Nella prima parte del libro, Bernhard descrive il tragitto che i tre amici compivano per raggiungere la scuola elementare di Stocket, il paese natale del narratore, nel quale Roithamer amava trascorrere del tempo in compagnia della gente più umile (viceversa, il narratore sentiva come casa propria solo Altensam). Impervio, immerso in una natura rocciosa e selvaggia, il sentiero diventa una metafora della vita, «un sentiero di dolore, ma nello stesso tempo anche sempre un sentiero di tutte le scoperte possibili e di una felicità sublime».

Testimonianza tangibile di una salvezza (forse) a portata di mano è la rosa di carta gialla che Roithamer custodisce con cura in un cassetto della scrivania nella soffitta di Höller. Il fiore, uno dei tanti simboli enigmatici contenuti nel romanzo, rievoca una notte di festa, in cui Roithamer, fresco di compleanno, regalò a una sconosciuta che gli ricordava la sorella un mazzo di rose di carta gialla (ventitré, come i suoi anni) vinte a un tiro a segno – lui, che non aveva mai sparato in vita sua e aborriva la passione famigliare per la caccia. Questo particolare, su cui Bernhard insiste e che causa smarrimento per primo in Roithamer, evidenzia quella colonizzazione interiore di Altensam contro cui il protagonista si batte. Sotto questa luce, da simbolo di speranza la rosa si trasforma in un (ironico) memento dell’impossibilità di qualsivoglia fuga.

Stando così le cose, non resta che la radura, lo slargo mediano tra Altensam e Stocket in cui Roithamer decide di compiere la correzione ultima. Nell’immagine, riecheggia la metafora heideggeriana della Lichtung, il luogo in cui l’Essere può disvelarsi. Quello di Roithamer, in definitiva, è un esempio quasi letterale di essere-per-la-morte. È (anche) per questo che nei romanzi di Bernhard non ci viene fornita mai alcuna descrizione fisica dei personaggi. Sono macchine monologanti, fasci di razionalità portata alle estreme conseguenze, all’irrazionalità completa, alla follia. Costruiti contro il mondo, si smaterializzano nel linguaggio, un turbine di discorsi che oscillano, iperbolicamente, dalle constatazioni più banali al massimo dell’astrattezza. In questo modo, i Geistesmensch guadagnano una sorta, se non di immortalità, di eternità. Dopo il suicidio, Roithamer infesta la casa di Höller come uno spettro. Lo spazio del romanzo è assimilabile a una camera dell’eco in cui si riverberano i deliri del protagonista e del narratore, il quale, per sua ammissione, è condannato alla stessa sorte dell’amico, come del resto tutti («ognuno di noi un certo giorno […] è destinato a non trovare più una via d’uscita, la struttura dell’uomo è fatta così»). Roithamer trapassa nelle sue parole, il linguaggio lo ingloba. La penetrazione, lo slittamento, l’assimilazione sono movimenti presenti in tutto il romanzo (il narratore rischia di essere fagocitato da Roithamer, Roithamer dalla madre, la sorella di Roithamer dal cono, il cono dalla natura). L’intelletto non è la cura, ma la malattia. Assecondato nella sua naturale vocazione all’eccesso, l’eterno movimento del pensiero conduce alla negazione di ogni cosa. Nel silenzio si spalanca, micidiale e liberatoria, la radura.

Correzione

- Autore: Thomas Bernhard

- Traduttore: Giovanna Agabio

- Editore: Adelphi

- Collana: Fabula

- Anno edizione: 2025

- Pagine: 352 p., Brossura

- EAN: 9788845939662